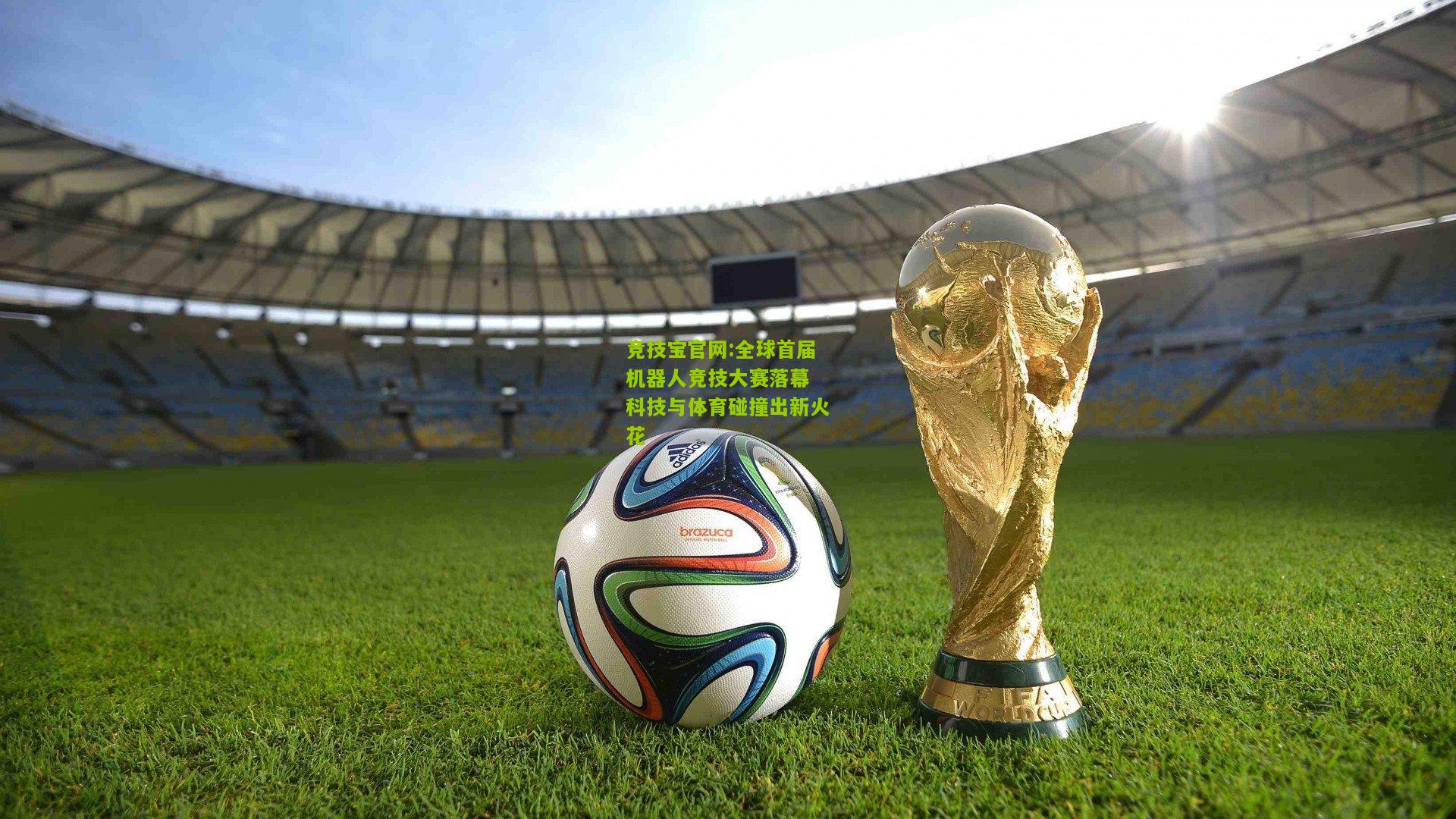

在科技与体育深度融合的今天,一场别开生面的全球性赛事——首届“国际机器人竞技大赛”于近日圆满落幕,来自32个国家和地区的顶尖机器人团队齐聚一堂,在为期一周的激烈角逐中,展示了人工智能与机械工程的巅峰对决,这场赛事不仅刷新了人们对体育竞技的认知,更标志着机器人技术正式迈入竞技体育的新纪元。

赛事亮点:速度、力量与智慧的较量

本届大赛共设五个核心项目:机器人短跑、障碍越野、举重对抗、精准投掷及团队协作挑战,与传统体育赛事不同,机器人竞赛更注重技术创新的应用,在短跑项目中,德国团队研发的仿生机器人以每秒12米的成绩打破纪录,其腿部结构灵感来源于猎豹的生理特征;而在举重环节,日本团队凭借碳纤维材料与液压系统的完美结合,成功举起自重50倍的重量,引发全场惊叹。

值得一提的是,团队协作挑战赛成为最大看点,来自中国的“麒麟”战队通过5G实时通信与协同算法,在复杂地形中完成物资运输、桥梁搭建等任务,以零失误的表现夺得冠军,赛事评委、麻省理工学院教授艾伦·克拉克评价道:“这不仅是机器之间的比拼,更是人类智慧的延伸。”

科技赋能:推动体育产业新变革

机器人竞赛的兴起,为体育产业注入了全新活力,赛事吸引了全球科技企业与高校的积极参与,包括谷歌、波士顿动力等巨头均派出研发团队参赛;观众群体也从传统的体育爱好者扩展至科技迷、工程师乃至青少年学生,据统计,线上直播累计观看人次突破2亿,社交媒体相关话题讨论量超过10亿次。

国际奥委会技术总监丽莎·莫雷诺在赛后采访中表示:“机器人竞赛代表了未来体育的发展方向,我们正在探讨将其纳入奥运会表演项目的可能性。”这一表态引发广泛热议,许多人认为,科技与体育的结合将催生更多创新赛事,甚至重塑竞技规则。

争议与思考:机器人能否取代人类运动员?

尽管赛事获得巨大成功,机器人是否威胁传统体育”的争论也随之而来,部分体育界人士担忧,过度依赖技术可能削弱人类运动员的价值,对此,大赛组委会主席卡尔·汉森回应:“机器人竞赛并非取代人类,而是拓展体育的边界,它考验的是人类的创造力,而非单纯的体能。”

许多参赛团队由运动员与工程师共同组成,美国“泰坦”战队的核心成员包括退役田径选手马克·威廉姆斯,他将短跑训练经验融入机器人步态设计,最终帮助团队赢得铜牌。“这不是人与机器的对抗,而是合作,”威廉姆斯说道,“我们正在创造历史。”

未来展望:全民参与的新时代

随着赛事影响力的扩大,组委会宣布明年将增设“青少年创新组”,鼓励中小学生参与机器人设计与竞技,非洲与南美赛区也将首次举办资格赛,进一步推动全球范围内的科技普及。

“这项赛事的意义远超奖牌本身,”国际机器人联盟主席艾米丽·张总结道,“它让世界看到,体育不仅是力量的象征,更是人类探索未知的舞台。”

在这场科技与激情交织的盛宴中,机器人竞赛已悄然书写了体育史的新篇章,而它的未来,或许正如赛场上的那些钢铁身影一样——充满无限可能。

网友评论

最新评论