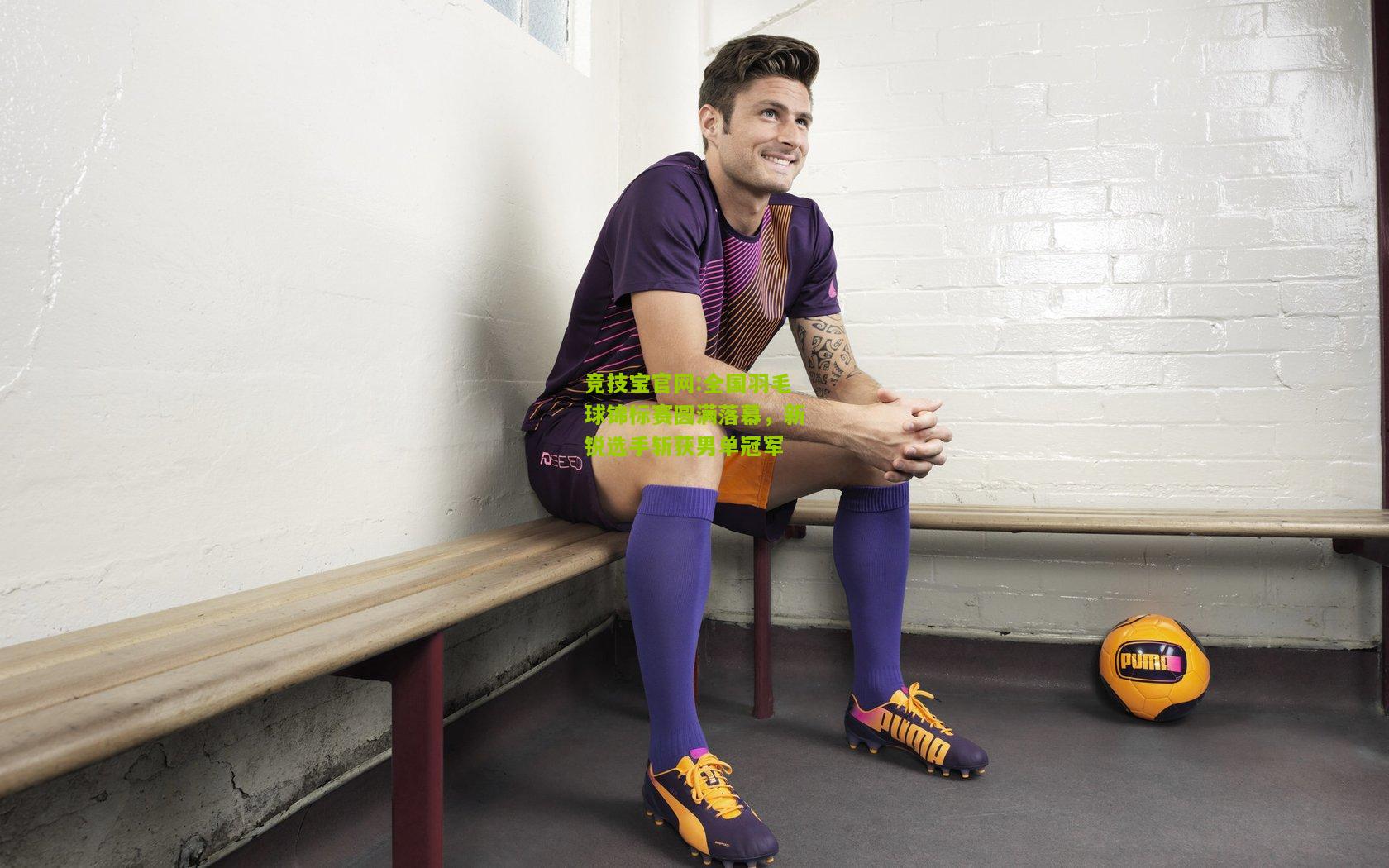

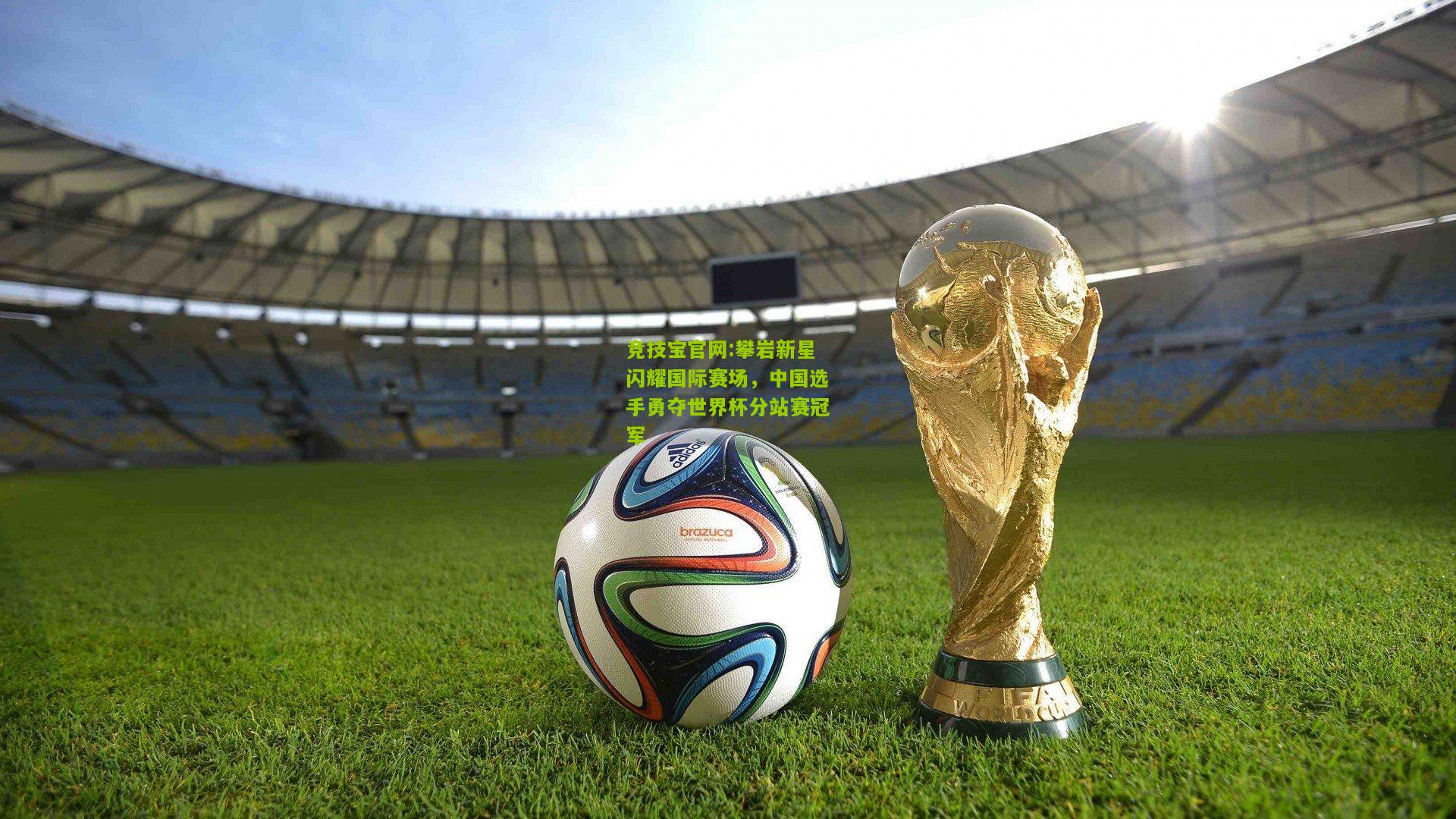

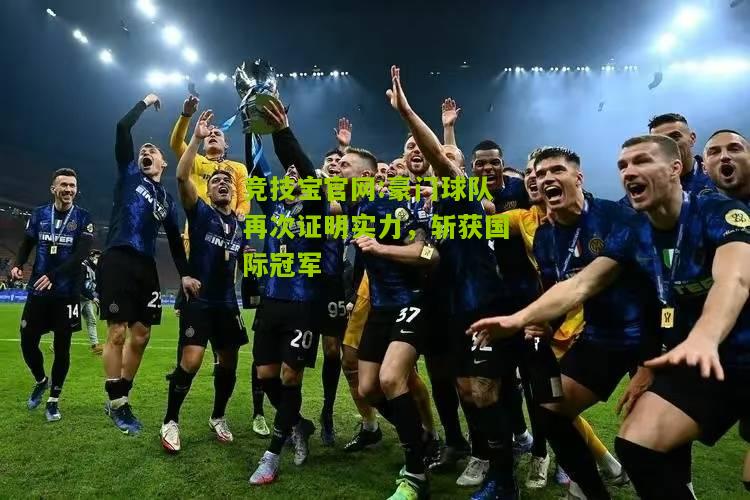

在刚刚结束的全国U17青少年足球锦标赛决赛中,某省青年队以3:1的比分战胜传统强队,捧起冠军奖杯,这场胜利不仅为球队赢得了荣誉,更让外界再次将目光聚焦到其背后完善的青训体系上,从选材到培养,从战术打磨到心理建设,这支队伍的成功绝非偶然,而是多年深耕青训的必然结果。

科学选材:打破地域限制,挖掘潜力新星

这支冠军队伍的组建始于5年前,当时,省足协启动了“新星计划”,通过联合全省各级学校、业余俱乐部和社区足球组织,建立了一套覆盖城乡的选材网络,与传统依赖“高个子”“快速度”的单一标准不同,该计划更注重球员的综合素质,包括技术细腻度、战术理解力以及心理抗压能力。

“我们每年会组织至少两次全省范围的选拔赛,同时派出教练团队深入偏远地区,确保不遗漏任何有潜力的孩子。”省青训中心负责人李明(化名)介绍,去年入选球队的中场核心王磊(化名)便是从山区县城被发掘的典型例子,他的父亲是一名小学体育老师,家庭条件有限,但青训体系提供的全额奖学金让他得以接受专业训练。

梯队建设:衔接职业化,避免人才断层

夺冠队伍的成功,离不开与职业俱乐部的深度合作,据了解,该省早在2018年便推行了“职业俱乐部+青训中心”的双轨模式,U17梯队中的优秀球员可直接进入俱乐部预备队,而暂时未达标的球员则通过“留队培养”或“合作学校升学”两条路径继续发展,最大限度减少人才流失。

“我们的目标是让每个孩子都有出路,而不是在16岁就被淘汰。”主教练张华(化名)坦言,该省已有7名U17队员与中超、中甲俱乐部签订青训协议,另有12人获得重点大学体育特招资格,这种“足球+教育”的保障机制,也吸引了更多家庭支持孩子参与专业训练。

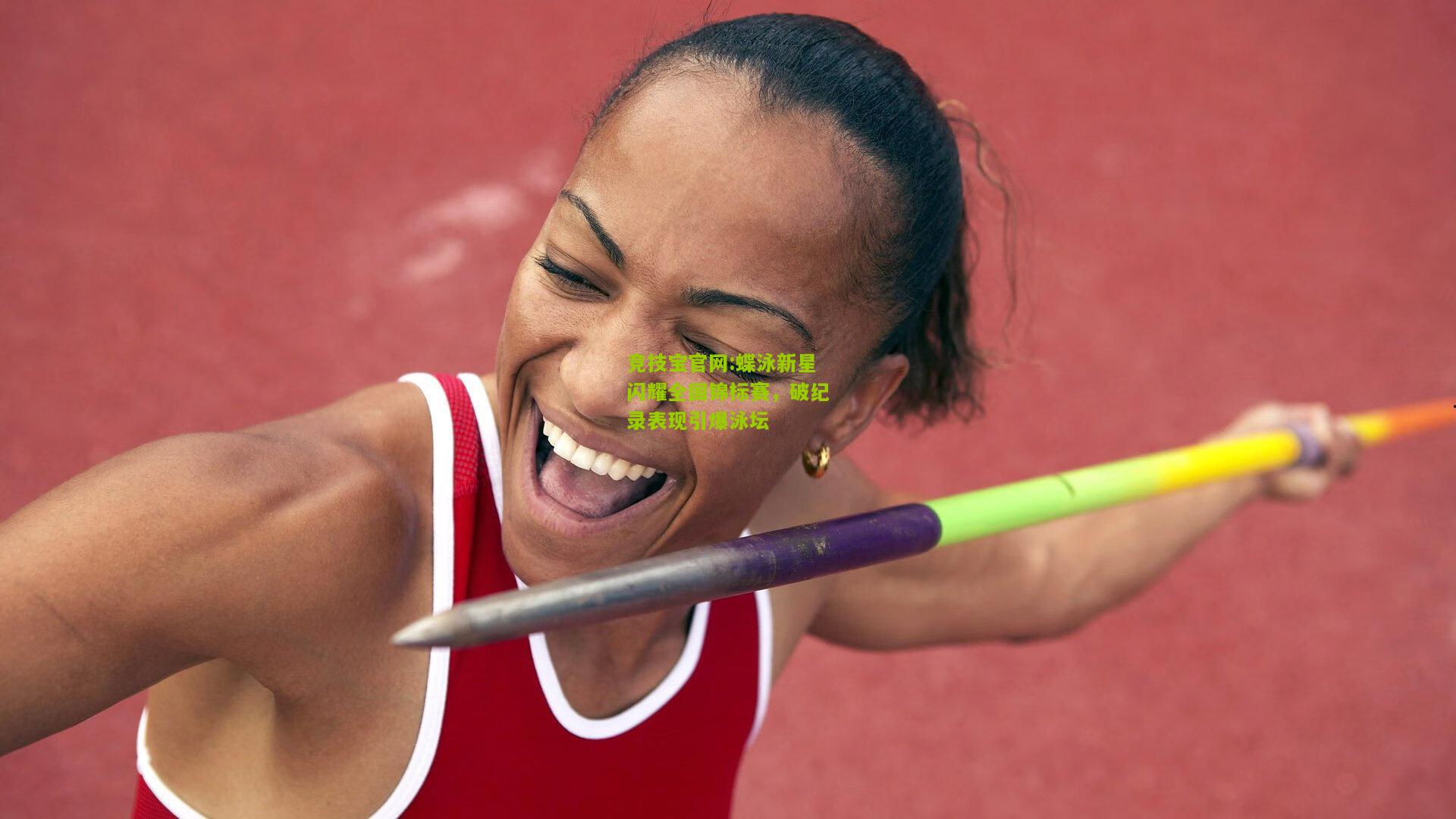

技术革新:数据驱动训练,个性化培养

在训练场上,科技元素随处可见,球员们佩戴的运动传感器可实时监测跑动距离、心率变化和动作精度,数据同步上传至云端分析平台,教练组根据每名球员的短板定制训练方案,例如针对边锋的爆发力不足问题,会设计特定的无氧冲刺训练。

“以前靠经验,现在靠数据。”技术分析师陈涛(化名)展示了一组对比:通过半年针对性训练,全队的传球成功率从68%提升至82%,体能测试达标率增长40%,这种精细化管理的另一成果是伤病率大幅下降——近两年该梯队未出现任何重大运动损伤。

心理建设:从“怕输”到“敢赢”的关键跨越

决赛中,球队在先丢一球的情况下连扳三球,逆转取胜,这种韧性被归功于日常的心理训练,青训中心聘请了专业运动心理团队,定期开展抗压模拟、团队协作课程,甚至引入VR技术还原关键比赛场景。

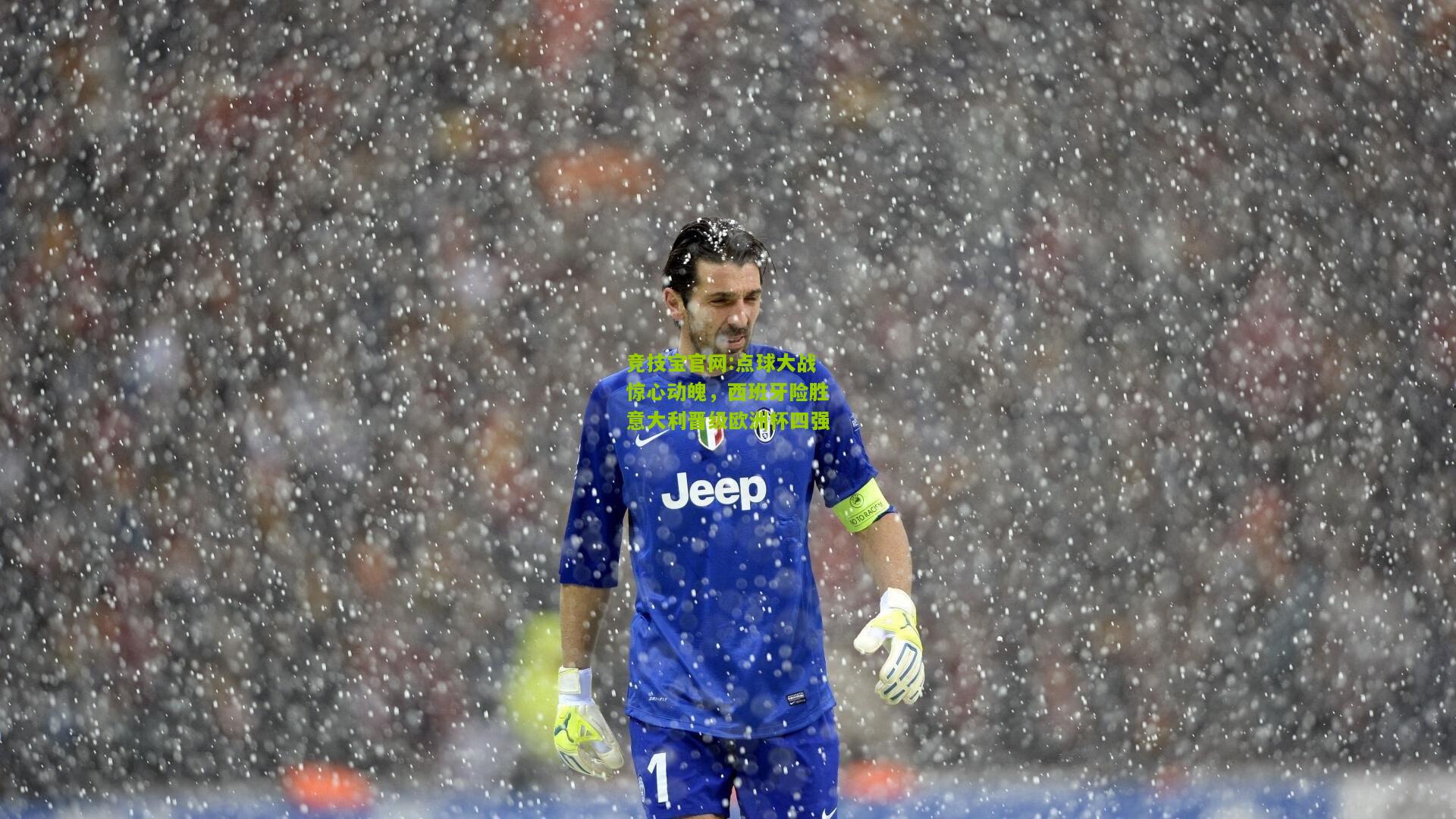

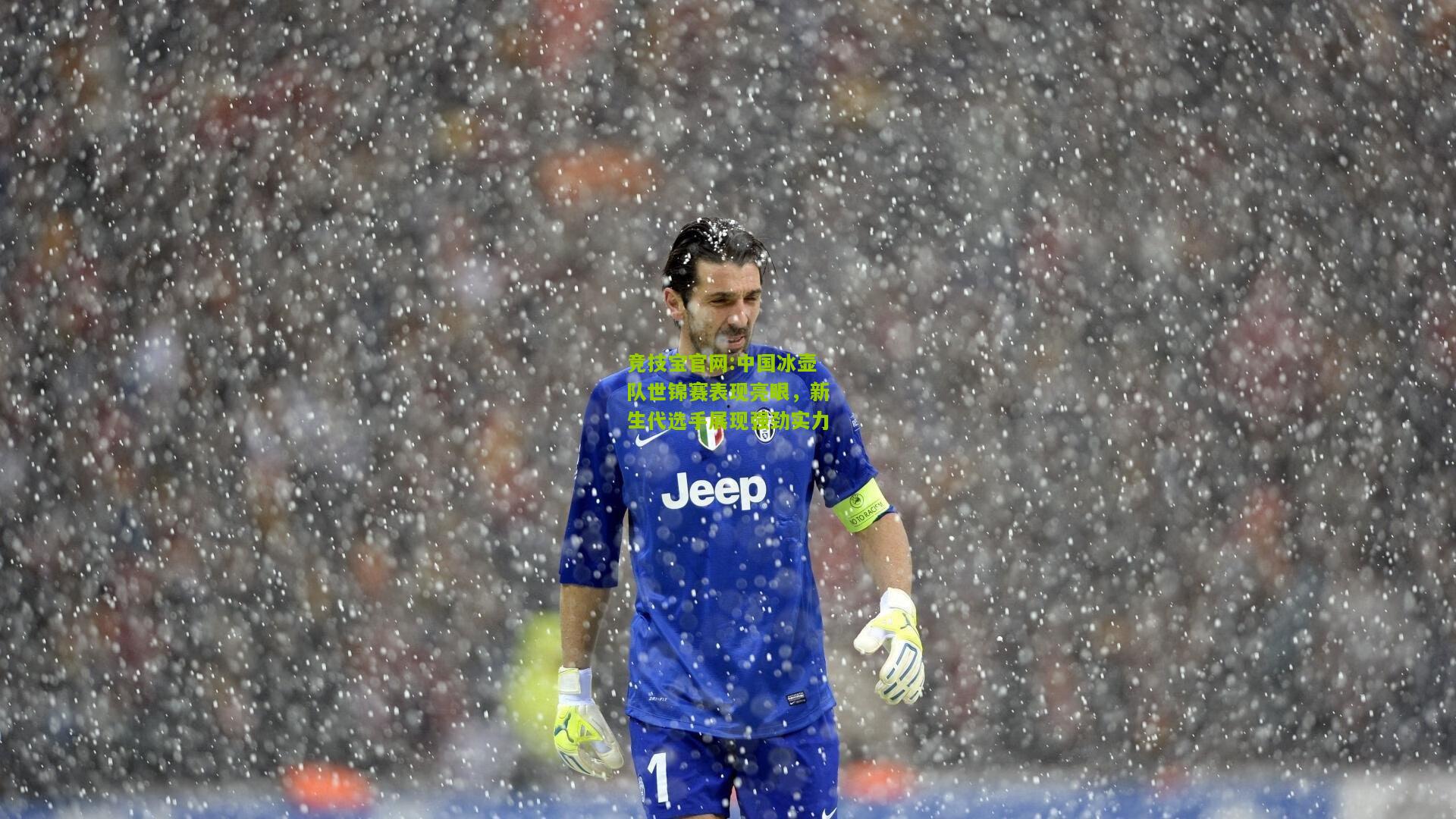

“我们告诉孩子,失误是比赛的一部分,重要的是下一秒的反应。”心理教练周颖(化名)回忆,半决赛点球大战前,守门员因紧张呕吐,但通过呼吸调节训练最终扑出两粒点球,这种心理素质的培养,被认为是青训体系中“最容易被忽视却最珍贵的部分”。

未来挑战:如何让“盆景”变“森林”

尽管成绩亮眼,但青训体系仍面临诸多挑战,资金投入是首要难题——目前该省青训年度预算的60%依赖企业赞助,稳定性不足,基层教练缺口较大,部分偏远地区仍停留在“体能训练为主”的粗放模式。

“一个省的成功只是开始,我们需要更多地方加入这场长跑。”中国足协某匿名官员表示,据悉,全国青训体系标准化建设方案已在起草中,重点将推动区域资源共享和教练员跨省交流。

这场U17的胜利,或许会成为中国足球青训发展的又一个注脚,当越来越多的孩子从社区球场走向职业赛场,当“金字塔”底层的选材网络愈发紧密,人们有理由期待:今天的青训体系,正在为未来埋下希望的种子。

(完)

网友评论

最新评论